Nuestra labor docente se encuentra llena de desafíos que nos motivan a reflexionar constantemente en torno a cómo estamos desarrollando nuestras prácticas pedagógicas y cuál es el real impacto que estas tienen en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Sin lugar a duda, esto supone desafiarnos desde la planificación de una clase hasta la posterior evaluación de nuestro desempeño para encontrar aquellos espacios de mejora que nos permitan fortalecer el propio quehacer. Ahora bien, más allá del ámbito disciplinar, uno de los grandes desafíos que debería orientar nuestra labor se encuentra plasmado en nuestra misión institucional:

“formar personas, en el ámbito técnico y profesional, con una sólida base ética inspirada en los valores cristianos, capaces de actuar con éxito en el mundo laboral y comprometidas con el desarrollo de la sociedad”.

¿Por qué lo anterior se presenta como un desafío? Parte esencial de esta respuesta se encuentra en las características de la sociedad en que actualmente nos encontramos viviendo.

El avance del Siglo XXI ha significado una consolidación de la llamada Sociedad de la Información. En este sentido, el acceso cada vez más cotidiano a Internet ha supuesto una democratización del conocimiento, expandiendo sus horizontes más allá de las Universidades o Academias (Schuschny, 2007). Asimismo, el surgimiento de la Web 2.0 ha permitido que los usuarios de esta red pasen a tener un rol mucho más activo en la producción y difusión de contenido. Ya no solo se trata de utilizar la web para acceder a la información que se encuentra disponible, sino que ahora también se busca que los usuarios aporten a la construcción de esta. Es decir, se vuelven prosumidores (consumidores y productores) de contenido (Toffler, 1981; Islas-Carmona, 2008).

Justamente, lo anterior ayuda a perfilar el gran desafío que trasciende a nuestra misión institucional, ya que formar personas para que sean capaces de enfrentar el mundo laboral hoy en día no significa lo mismo que hace un par de décadas. Antes, el foco de la educación se encontraba en la transmisión de conocimiento especializado y en el desarrollo de habilidades técnicas, que permitieran al estudiante desempeñarse a cabalidad en su futura carrera profesional. Hoy, la atención está puesta en el desarrollo de habilidades para el desarrollo personal, enfocadas en lo socioafectivo (Lowden, Hall, Elliot y Lewin, 2011). Esto, no solo obedece a un cambio de concepción de lo que implica la educación, sino que responde, principalmente, a lo que la sociedad está demandando. En este sentido, las habilidades llamadas duras, son efímeras, ya que, junto con el avance tecnológico, han pasado a tener una vida útil cada vez menos prolongada. En tanto, aquellas habilidades conocidas como blandas sirven para la vida, son irreemplazables y se han convertido en un requisito indispensable para acceder a cualquier tipo el trabajo (Capper, 2001; Posada, 2012).

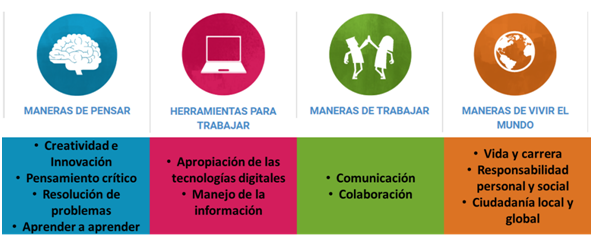

En este sentido, para reconocer aquellas habilidades cognitivas, procedimentales y actitudinales necesarias para vivir, trabajar y ser parte de la sociedad de nuestro siglo, durante los años 2009 a 2014, se formó la alianza ATC21S (Assessment and Teaching of 21 Century Skills), iniciativa liderada por la Universidad Melbourne y con financiamiento de Intel, Microsoft, Cisco y el Banco Interamericano de Desarrollo (Severin, 2011). El resultado de esta investigación dio como resultado diez competencias, distribuidas en 4 categorías:

Ilustración 1. Competencias para el siglo XXI (extraído de ATC21S Costa Rica, s.f.)

Como se puede observar, las competencias presentadas en la imagen anterior se relacionan unívocamente con aquellas que, siendo denominadas blandas, son esenciales para asegurar la empleabilidad de nuestros estudiantes y, así, cumplir con nuestra misión institucional y con nuestra labor docente. A continuación, revisemos cada una de estas categorías para entender de mejor manera por qué son necesarias en nuestra sociedad.

En primer lugar, como ya se ha señalado, Internet ha supuesto poner, al alcance de todos, un vasto universo de conocimiento y, del mismo modo, ha abierto las puertas para que cualquiera pueda ayudar a expandirlo. Frente a lo anterior, es necesario, por un lado, que seamos capaces de discernir qué datos nos son válidos y útiles y, de este modo, no sucumbir a la infoxicación (saturación informacional por la excesiva cantidad de datos que se generan y que son difundidos a gran escala y en todos lados por los medios y tecnologías) (Area y Pessoa, 2012). Y, por el otro, desarrollar un pensamiento divergente o lateral que nos permita generar productos o resolver problemas de manera diferente y creativa a la de otros usuarios.

En segundo lugar, debemos ser capaces de adaptarnos a los cambios vertiginosos que hemos ido experimentado en el último tiempo. Esto, aparejado con el autoaprendizaje, implica ser capaces de desenvolvernos en entornos cotidianos y laborales cada vez más digitales y virtuales, por lo que debemos acostumbrarnos a estar en un proceso de alfabetización constante. Del mismo modo, el desarrollo de estas herramientas ha permitido potenciar el trabajo colaborativo y abrir nuevas vías de comunicación a una escala global.

Por último, reconocer esta hiperconectividad e identificarnos como ciudadanos de un mundo globalizado tiene como consecuencia fundamental aprender a cultivar valores, una ética profesional y de vida que favorezcan la convivencia en un entorno crecientemente multicultural.

Para finalizar, en este contexto, ¿estamos preparados para enfrentar este desafío?

Referencias bibliográficas

Area, M., y Pessoa, T. (2012). De lo sólido a lo líquido: Las nuevas alfabetizaciones ante los cambios culturales de la Web 2.0. Comunicar, 38(XIX), 13-20.

ATC21S Costa Rica (s.f.). Competencias del Siglo 21.

Capper, Ph. (2001). La competencia en contextos laborales complejos. En A. Argüelles y A. Gonczi (Eds.), Educación y capacitación basada en normas de competencias: una perspectiva internacional (pp. 197-234). Ciudad de México, México: Limusa.

Islas-Carmona, O. (2008). El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. Palabra-Clave, 11(1), 29-39

Lowden, K., Hall, S., Elliot, D., y Lewin, J. (2011). Employers’ perceptions of the employability skills of new graduates. Londres, Inglaterra: Edge Foundation

Posada, R. (2012). Formación superior basada en competencias, interdisciplinariedad y trabajo autónomo del estudiante. Revista Iberoamericana de Educación. https://rieoei.org/rie/article/view/2870

Schuschny, A. (2007). La Red y el futuro de las organizaciones: Más conectados… ¿Más integrados? Buenos Aires, Argentina: Kier.

Severin, E. (2011). Competencias para el Siglo XXI: cómo medirlas y cómo enseñarlas. Recuperado de http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36239015

Toffler, A. (1981). La Tercera Ola. Ciudad de México, México: Edivisión.

0